[微小說]:如意曾在此進門,又要從此門出發 * 曾淑貞

更新时间:2025-07-16 来源: 发布:sandy 浏览:

[微小說]:如意曾在此進門,又要從此門出發 * 曾淑貞

六月,她應邀寫如意篇。文樞敲門,和光共振,十方如意--他敲開的不是大門而是一代代的人心。文樞他行的是「愛心」工程,人間有愛歡娛處,擁抱胞親行動中。蘭草真心今日盡,溫馨世界向來同。數十年又是推展傳承文化……,他行〈滴水穿石〉的工程,大願堅持成習性,深微毅力勝難為。滴珠日月終穿石,凝玉心形如有麾。

就如意來說,晨光微透,石階前那扇老門依舊矗立,銅飾微綠,樹影斜斜彷彿半世紀的耕耘都靜於其中。

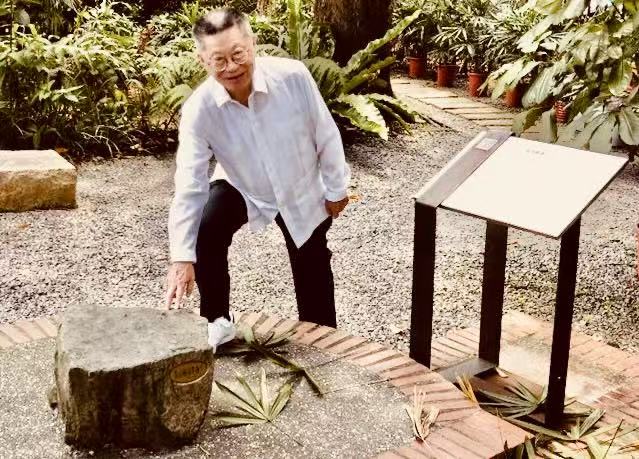

一直以來眾人看見一位面容和煦的長者,握著傳承文化一柄如意行四方,如意其音當清脆而深悠遠播。

往事依依,行政院遷台50 周年時,文樞回憶25 載前如意敲開大門之行跡,今天覆見在新生報官網上。此乃「如意節」開幕盛會,由當朝主政「和君」親自主持。他衣冠整潔笑容不減,舉手投足間皆有一股「君子如玉」的沉穩,他以平和之語說:

「今日能在院中設此如意節,是一場跨越五十年的回響。文化之根在民在心,更在如意未斷的傳承之中……。今日我特別邀請一位敲文化傳承之大門者……。」

眾人紛紛側目,燈光一轉文樞現身。

文質彬彬的他步履穩健而謙和,如松柏立風中。眾人見他手握如意,木質溫潤,紋理深沉,有如歲月長遠,如意不屈的文化心志。

當年門內,有聞聲應對者,名曰「石山」。此人正氣為骨,文理為衣,為政清白,迎人以誠。彼時聽見如意敲聲,其語如鐘:

「若無文化,門何為高?若真心問道,門焉能不啟?」和君者囑咐:

「此如意者,非僅來敲門乃為照心燈,文化之事應當扶持。」

那一笑並非權場之笑而是君子之光,如蘭香無聲卻能久遠。文樞自此銘心,知世間有此仁者便有文化存續之地。

「五十年前,如意就曾在此進門。」

再25 年後文樞語重心長的提筆,語氣淡然卻讓讀、聽者,為他傳承文化的努力奉獻而敬佩。讀全文後頗感常微笑者「和君」亦甚為民眾愛戴,以詩誌之,相逢見面微微笑,彼此開懷好運臨。和氣磁場傳鳳質,溫風所到動蘭心。

文樞大師說那年是離鄉之政遷島五旬,我們的手有無權印?唯一柄象徵大民族德義……的如意,那是為文化請命也是為蒼生開道祈願……。讀者已知春秋不孤,眾人心領神會無需多言……。

76 年後的人群中,一位詩人低聲吟出:

「幾聲敲響千門啟,半世如意照人間。」有一途古今續行〈道〉,真境邁開惟一道,做中歷練得千群。學行物外人間樂,自是程途去路芬。

文樞,今於長卷上有書:

如意在手,文化無疆。如意者,曲中有直、柔中藏剛,靈芝之頭、祥雲之身,歷代為帝師、賢相、佛陀所執,既為祥兆之具亦為智慧之化形……。文樞稱:

「今遷台七十六載,三易門庭,民族若空殼,民心似浮雲……文化可立乎?」她見文樞之文自問:

「眾人有默默不語?」文樞看向遠方,眼中有光,如期盼明月道:

「文化不立於位當立於心,文化之光長照人間。」她詮釋如意道出其中真義:

這如意,乃吾輩初心,若門再關,我輩再敲,若心不滅,文化長在。人人再輕敲如意,聲音沿著巷弄傳進門內,似江山無聲處的純音,又如千年回響裡的微語。那是蒼生的願也是時代的安。那聲音未斷像一燈照亮文化明亮之路。

她回首去年在梅門防空洞文藝座談時,那位沉靜卻目光深遠的長者——文樞教授,親手贈她一本名為《十方如意:星雲大師十方行誼與我卅載佛光緣》的專書。那本書封面素雅,紙質泛著柔光,如同一盞被歲月呵護的燈。她當時雙手捧書還未翻閱,心中已先被偉大的工程感動而灼熱。那日分別前,有感陸博士總長似乎對她說:

我年輕時是為文化請命,如今只想將如意傳給承接的人們。

他們明白這本書,不只是雙漫長的行腳紀錄,更是願景的燈芯,要去照亮更多人的心。教授從不是喧騰之人,卻能以沉默的腳步走出一條貫穿古今、通往心靈的文化之路。……。

轉收到新生報文的定軒說:

「教授他的宏圖心願,不是再去開多少門,而是讓代代知道文化;文化之光要相續。」她說:

「見過無數的遺忘,但願記得如意的形、記得文化的根。那不只是器物是國運的命脈,是一次敲門的勇氣,是一路走來祈願和平的心聲的續響。」……。

如意再敲門。他們曾是正氣為骨的長者,如山不移。如今已白髮蒼蒼卻依舊堅守一方清明。文化之門不應關閉,如今又多了幾層天命與人心的牽繫。歲月的長遠文化的悠久,如意詩文不只是象徵,而是他們與這座島嶼與這片文明、與那遠在對岸的父母親的血緣,彼此呼應的證物。……。

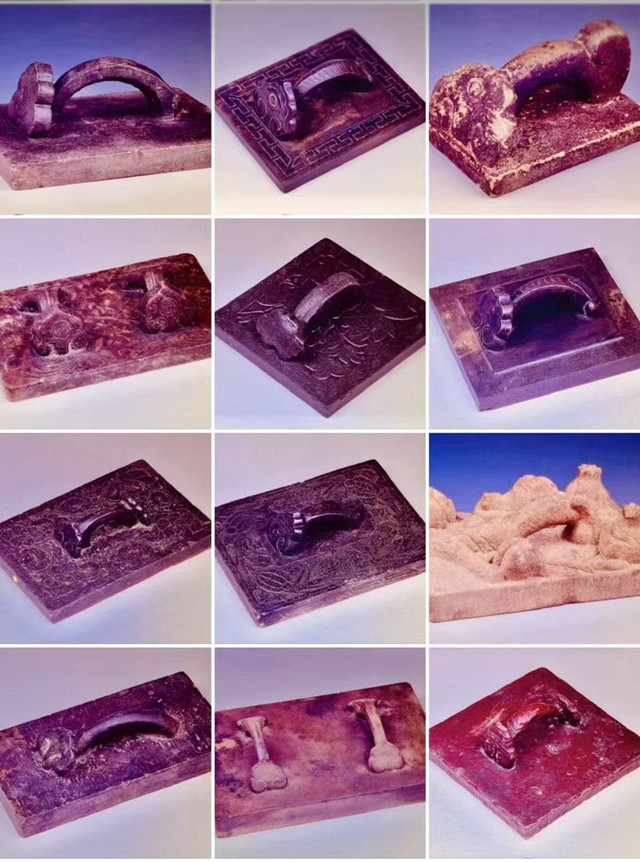

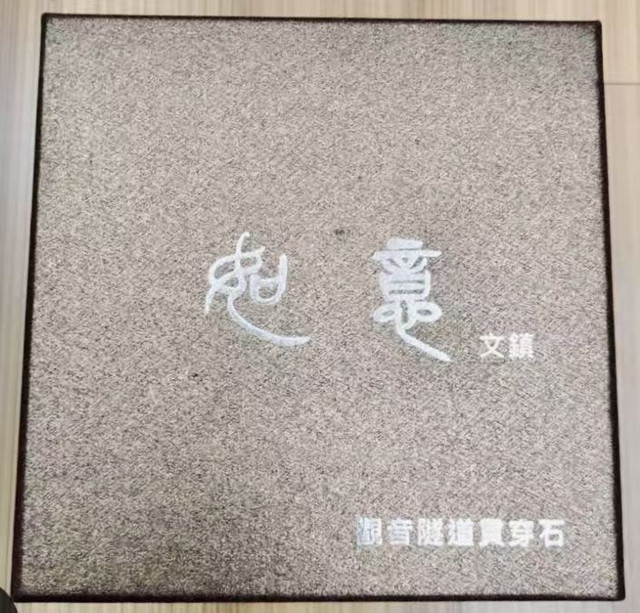

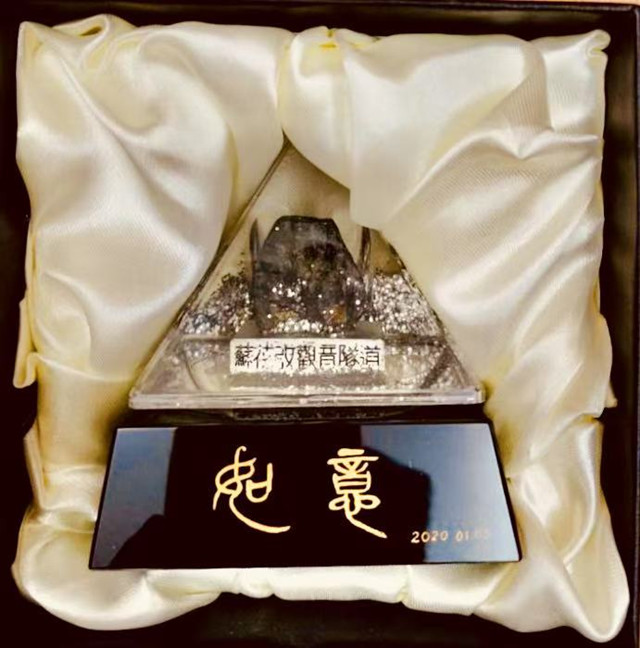

憶及昔日,瑞器如意,曾在此進,入門鎮宅,坐鎮吉屋,迎吉納福,鎮守一方,鎮定百世;

直到今天,如意石鎮,又要再從,此門出發,巡展世界,平鎮福地,鎮靜千秋,鎭住萬惡!

[編按]本文作者曾淑貞,著名詩人、小說家,全球粥會總會小說推廣委員會主任委員,中國文藝協會第65屆文藝獎章「文藝小說獎章」得主。

〈如意曾在此進門,又要從此門出發〉,這篇[微小說]中的主人翁,也就是文樞教授,作為本文第一個讀者,試著以《如意愿景》為題,今代擬一祈愿文曰:

憶昔當年,瑞器如意,靜立門樞,靜觀滄桑。曾於門前,文鎮出聲,如玉鳴鐘,喚醒沉沉人心;其來也不以勢,其行也唯仁義。入門之初,非為權柄所驅,乃為文化請命,德義鎮宅。

平鎮祥物,坐鎮吉屋,迎吉納福,久居一隅,卻心懷天下,澤被百家姓。彷彿那年風雨漂泊時,是它默默守著一方清明;也曾在政遷五旬之際,隨文化傳人叩門入府,鎮定百世,教化無聲。

今日吉時,八秩已過,故門依舊,而人心何在?如意仍在,它不再只是鎮物,它已化為民族之魂、文明之證,承載著祖輩心香與後世希望。

如今如意石鎮,將再從此門出發。非為一處鎮守,而是巡展四海,所至之處皆為福地,為世界鎮靜,為時代安穩,為蒼生止惡。

讓我們一起來祝願:願如意所到,事事皆祥安;願如意所鎮,世世均平安;

願每一次輕敲,如晨鐘暮鼓,鼓動風潮時勢、喚醒人心;

願每一方鎮石,如明燈長照,照見文化之根、文明之魂;

願百方如意石鎮,不止為過去存記憶,更為未來願景求得,如人之意,所求皆如願,所願皆得;

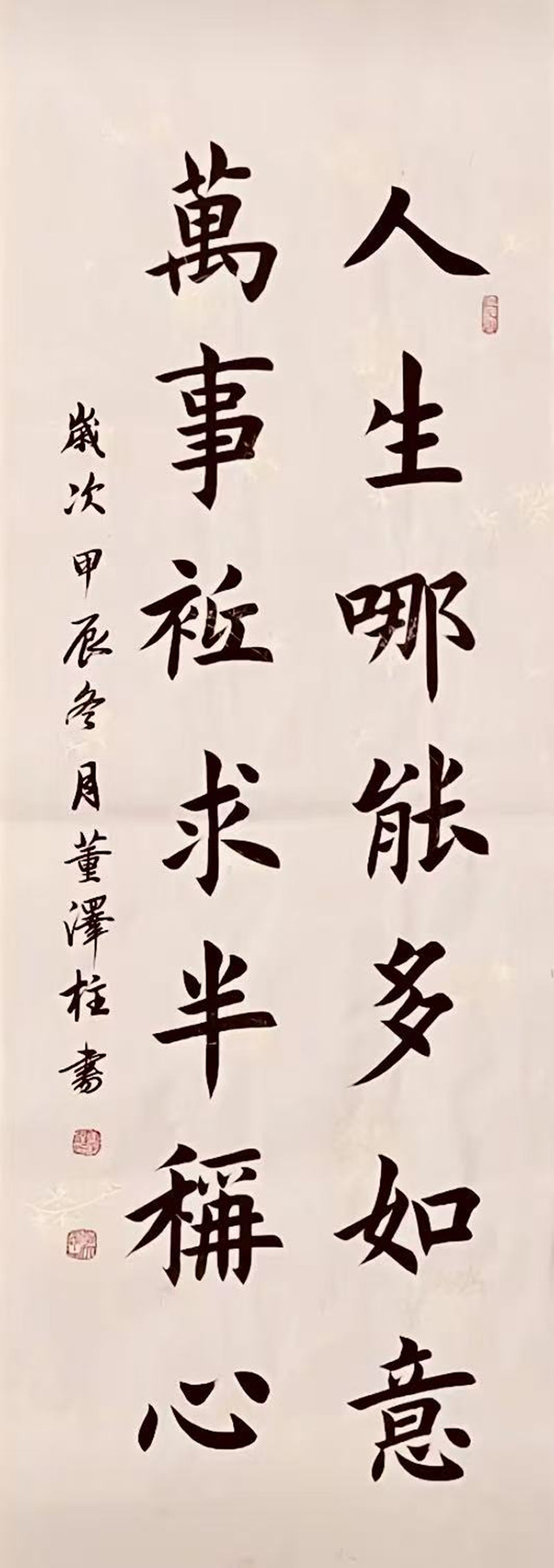

願吾人心中,各有一柄如意,行仁、存敬、守道、講德,人生哪能多如意!萬事只求半稱心。

願我們手中的如意,不僅是象徵,而是踐行的起點,是傳承的行動。

今日如意者,願曲中有直,柔中藏剛,行之則吉,守之能安,仰仗之杖;始從此門出發,願與萬眾同行,鎮住萬惡,興起萬善,開亮萬世太平之光。