回長安.話遊子:我們在這一頭思念余光中先生 * 于大方

更新时间:2017-12-27 来源: 发布:sandy 浏览:

回長安.話遊子:我們在這一頭思念余光中先生 * 于大方

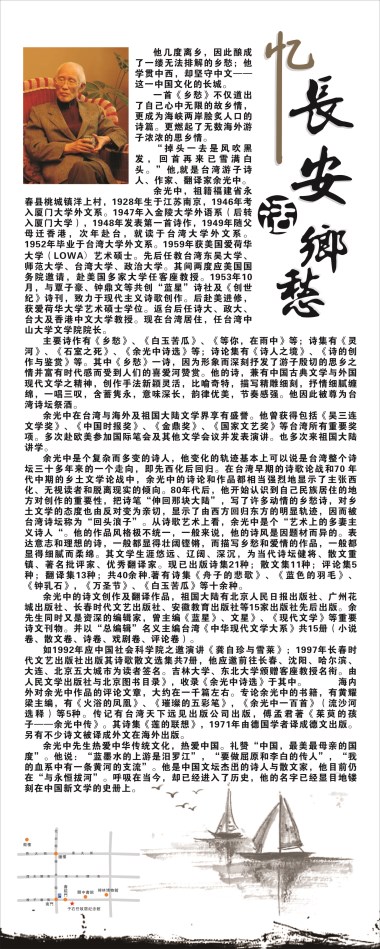

2017年12月14日,高雄。余光中先生帶著他那對親人的眷戀、和淡淡地鄉愁永遠地離開了我們。

多麼期盼著回到故鄉、回到他魂飛夢繞詩的故鄉—長安。他經歷了小時候的迷茫、長大後的彷徨、人到中年的寂寞、老年的悲傷,他從依稀的那一枚郵票,又去尋找久違的船票、終於登上了2012年5月17日從臺北飞往長安的班机,进行為期一周的“憶長安話鄉愁”文化交流活動。

记得“掉頭一去是風吹黑髮,回首再來已雪滿白頭”,他,就是海峽兩岸的遊子詩人、知名作家余光中,携妻子範我存女士,海峽兩岸和諧文化交流協進會會長、全球粥會總會長陸炳文博士一同,回到了唐詩的故鄉—長安,回到了遺作思鄉詩歌《望大陸》的于右任先生故居,悲壯與委婉的兩首名詩,都充滿了思鄉思親情真意切之情,表達出遊子思慕故土的情懷和苦楚,幸運的是余光中先生和他的《鄉愁》,回來了,《望大陸》詩歌回來了,但是于右任先生卻再也沒能回來。

古稀之年的余光中先生,近年來雖然時常返鄉,不用像于右任先生那樣臨終抱憾的呼喚:「葬我於高山之上兮,望我大陸」,回不了家又見不上親人,「大陸不可見兮,只有痛哭!」,最後只能撕肝裂肺一般「永不能忘!」;因此,在外人看來,遊子余光中先生算是不幸之中的萬幸,然而只有遊子們自己知道,那濃烈的鄉愁啊,又怎能是回幾趟故鄉就能消解和平息得了。

詩人曾經有感道:「燒我成灰,我的漢魂唐魄仍然縈繞著那片厚土。那無窮無盡的故國,四漂泊的龍族叫她做大陸,壯士登高叫她做九州島,英雄落難叫她做江湖」。因此在西安于右任故居紀念館舉辦開館及詩歌唱酬外,我們陪他一行參觀了唐代的大小雁塔名勝,他興致極高地登上了小雁塔塔頂,極目遠眺之餘由衷的發出,原來這就是詩歌中的長安和長安的詩歌啊!其後又被西安財經學院行知學院聘為榮譽教授,並為三千多師生進行了【長安與詩歌】的演講活動。

文學大師余光中的祖籍與陸炳文博士,同为福建省人。大師1949年離開中國大陸,3年後畢業於臺灣大學外文系,先後在臺灣師範大學、高雄中山大學等校任教,其間創作不輟,迄今著作等身,已出版詩集、散文、評論和譯著將近50種。他自稱是“文學創作上的多妻主義者”;對余光中鼓勵有加的文壇巨擘梁實秋,則誇他“右手寫詩,左手寫散文,成就之高一時無兩”。

本人由於在西安期間一直伴隨左右,時而增添了對詩人作品及創作背景的了解。余光中先生談到作品中的懷鄉情結和心路歷程時,曾自述,「從21歲負笈漂泊臺島,到小樓孤燈下懷鄉的呢喃,直到往來於兩岸間的探親、觀光、交流,縈繞在我心頭的仍舊是揮之不去的鄉愁。---不過我慢慢意識到,我的鄉愁現應該是對包括地理、歷史和文化在內的整個中國的眷戀」。

60年代起,余光中先生創作了不少懷鄉詩,其中便有人們爭誦一時的那段文字:「當我死時,葬我在長江與黃河之間,白髮蓋著黑土,在最美最母親的國土」。回憶起70年代初創作《鄉愁》時的情景,他時而低首沉思,時而抬頭遠眺不語,似乎又在回憶當時的思鄉情結。詩人說到:「隨著日子的流失愈多,我的懷鄉之情便日重,在離開大陸整整20年的時候,我在臺北廈門街的舊居內一揮而就,僅用了20分鐘便寫出了《鄉愁》」。

余光中先生繼續說道,這首詩是“蠻寫實的”:「小時候上寄宿學校,要與媽媽通信;婚後赴美讀書,坐輪船返臺;後來母親去世,永失母愛。詩的前三句思念的都是女性,到最後一句我想到了大陸這個“大母親”,於是意境和思路便豁然開朗,頓時就有了“鄉愁是一灣淺淺的海峽”一句」。他又補充說,「如果鄉愁只有純粹的距離而沒有滄桑,這種鄉愁是單薄的」。斯人已去,但每每听到有关他的讯息,这些话儿便如同昨日一般,愈加清晰。

最後,我們用余光中先生積蓄二十年之久、二十分鐘所創作的鄉愁之意,再次緬懷這位愛國思鄉詩人--他在鄉愁的那頭,我們在思念的這一頭。(作者為于大方西安民光粥會會長、西安于右任故居紀念館館長)

2017年12月14日,高雄。余光中先生帶著他那對親人的眷戀、和淡淡地鄉愁永遠地離開了我們。

多麼期盼著回到故鄉、回到他魂飛夢繞詩的故鄉—長安。他經歷了小時候的迷茫、長大後的彷徨、人到中年的寂寞、老年的悲傷,他從依稀的那一枚郵票,又去尋找久違的船票、終於登上了2012年5月17日從臺北飞往長安的班机,进行為期一周的“憶長安話鄉愁”文化交流活動。

记得“掉頭一去是風吹黑髮,回首再來已雪滿白頭”,他,就是海峽兩岸的遊子詩人、知名作家余光中,携妻子範我存女士,海峽兩岸和諧文化交流協進會會長、全球粥會總會長陸炳文博士一同,回到了唐詩的故鄉—長安,回到了遺作思鄉詩歌《望大陸》的于右任先生故居,悲壯與委婉的兩首名詩,都充滿了思鄉思親情真意切之情,表達出遊子思慕故土的情懷和苦楚,幸運的是余光中先生和他的《鄉愁》,回來了,《望大陸》詩歌回來了,但是于右任先生卻再也沒能回來。

古稀之年的余光中先生,近年來雖然時常返鄉,不用像于右任先生那樣臨終抱憾的呼喚:「葬我於高山之上兮,望我大陸」,回不了家又見不上親人,「大陸不可見兮,只有痛哭!」,最後只能撕肝裂肺一般「永不能忘!」;因此,在外人看來,遊子余光中先生算是不幸之中的萬幸,然而只有遊子們自己知道,那濃烈的鄉愁啊,又怎能是回幾趟故鄉就能消解和平息得了。

詩人曾經有感道:「燒我成灰,我的漢魂唐魄仍然縈繞著那片厚土。那無窮無盡的故國,四漂泊的龍族叫她做大陸,壯士登高叫她做九州島,英雄落難叫她做江湖」。因此在西安于右任故居紀念館舉辦開館及詩歌唱酬外,我們陪他一行參觀了唐代的大小雁塔名勝,他興致極高地登上了小雁塔塔頂,極目遠眺之餘由衷的發出,原來這就是詩歌中的長安和長安的詩歌啊!其後又被西安財經學院行知學院聘為榮譽教授,並為三千多師生進行了【長安與詩歌】的演講活動。

文學大師余光中的祖籍與陸炳文博士,同为福建省人。大師1949年離開中國大陸,3年後畢業於臺灣大學外文系,先後在臺灣師範大學、高雄中山大學等校任教,其間創作不輟,迄今著作等身,已出版詩集、散文、評論和譯著將近50種。他自稱是“文學創作上的多妻主義者”;對余光中鼓勵有加的文壇巨擘梁實秋,則誇他“右手寫詩,左手寫散文,成就之高一時無兩”。

本人由於在西安期間一直伴隨左右,時而增添了對詩人作品及創作背景的了解。余光中先生談到作品中的懷鄉情結和心路歷程時,曾自述,「從21歲負笈漂泊臺島,到小樓孤燈下懷鄉的呢喃,直到往來於兩岸間的探親、觀光、交流,縈繞在我心頭的仍舊是揮之不去的鄉愁。---不過我慢慢意識到,我的鄉愁現應該是對包括地理、歷史和文化在內的整個中國的眷戀」。

60年代起,余光中先生創作了不少懷鄉詩,其中便有人們爭誦一時的那段文字:「當我死時,葬我在長江與黃河之間,白髮蓋著黑土,在最美最母親的國土」。回憶起70年代初創作《鄉愁》時的情景,他時而低首沉思,時而抬頭遠眺不語,似乎又在回憶當時的思鄉情結。詩人說到:「隨著日子的流失愈多,我的懷鄉之情便日重,在離開大陸整整20年的時候,我在臺北廈門街的舊居內一揮而就,僅用了20分鐘便寫出了《鄉愁》」。

余光中先生繼續說道,這首詩是“蠻寫實的”:「小時候上寄宿學校,要與媽媽通信;婚後赴美讀書,坐輪船返臺;後來母親去世,永失母愛。詩的前三句思念的都是女性,到最後一句我想到了大陸這個“大母親”,於是意境和思路便豁然開朗,頓時就有了“鄉愁是一灣淺淺的海峽”一句」。他又補充說,「如果鄉愁只有純粹的距離而沒有滄桑,這種鄉愁是單薄的」。斯人已去,但每每听到有关他的讯息,这些话儿便如同昨日一般,愈加清晰。

最後,我們用余光中先生積蓄二十年之久、二十分鐘所創作的鄉愁之意,再次緬懷這位愛國思鄉詩人--他在鄉愁的那頭,我們在思念的這一頭。(作者為于大方西安民光粥會會長、西安于右任故居紀念館館長)