由粥翁正字碑刻談到碑學書法宗師髯翁 * 欒建利

由粥翁正字碑刻談到碑學書法宗師髯翁 * 欒建利

近來幸識粥翁,承蒙前輩友賢不棄,常於網路互動,共飲詩書,閒話雅事。日前粥翁微信朋友圈發圖數幀,題為《陸字刻石屹立於墨寶園風雪中》,配有十幾年前題吉林墨寶園的手書大作,另有原作正楷字上石契刻,並朱漆細染的巨石碑刻。文字內容為:“以詩歌佐粥,用藝文配糜,共譜兩岸和諧文化新樂章”。粥翁年逾七旬,於海峽兩岸交流,有篳路藍縷之功,彰顯了其文化擔當,必將被歷史銘記。

粥翁雖自謙書法不佳,但觀其書法墨蹟,線質沉厚,結字端莊,毫無半分佻媚之姿,不深諳書道者恐難至此。有人評其書心正筆正,堪為的論。日本漢學名僧良寬最不喜歡“書家的字、廚師的菜、與詩人的詩”,因為這裡面只有技巧而沒有自性,太多表面文章而缺乏內蘊,缺少自然而然的品質。而粥翁正字碑刻,泠然跳脫桎梏之外,修得書外功夫,採得書道精髓,業餘為之,實屬不易。

遙想北國早已冰天雪地,眼下寶島卻依然姹紫嫣紅。所示即景美圖,地上白雪皚皚,而石碑傲然屹立。朱色碑文猶如一剪紅梅,在白雪映襯下,格外亮麗醒目。周圍青松環繞,積雪壓枝,自成一番奇景。粥翁睹物思情,油然感慨“石刻屹立於風雪,松柏後凋於歲寒”。他人見此圖景,也必然交口稱讚。冰淩霜欺,松不改其姿,孔聖將松柏並列,或有示德之不孤。《荀子•大略》則有“歲不寒,無以知松柏。事不難,無以知君子”之句,亦將松柏與君子並列。

石碑屹立在寒風,松柏勁挺於霜雪,君子卓然乎塵世。美之則在其中,存之則在於心。君子的胸懷磊落如風光霽月,寬廣如星辰大海,冰姿傲骨,皆為法身。昔日柔毫挾正氣,今朝鐵筆傲嚴霜。粥翁陸炳文先生與吉林墨寶園陸連國先生,皆為陸氏宗親,志同而道合,都在各自領域卓有建樹,事業有成。料想他日北國再聚,或許會踏雪尋梅,煮雪烹茶,抑或圍爐夜話,探幽訪碑,自當是另一番傳奇佳話。(己亥冬至前一日 建利客台中並記)

由此碑刻聯想到,再來談碑學書法,自從清代興盛以來,在帖學書法相對式微的趨勢下,撐起了一片廣闊的天地,它豐富了書法的審美樣式和取法範圍,在書法史上佔據了重要位置。碑學書法在一代代碑學書法家的推動下,達到了一個學習高潮。康有為所描繪的“三尺之童,十室之社,莫不口北碑寫魏體。”這種局面可以看做是碑學書法具有廣泛的影響力,但其從一個側面也反映出清代書法正進入一個“泛碑化”的危險境地,嚴重影響了其純度和先進性。面對時空割裂的書法遺存,清代碑學書法的繼任者們還不能在短時間內進行系統深入的研究和改造,沒有形成強大的厚度和持續的力量,尤其是碑學的技法探索存在著嚴重不足,與帖學已取得的成就相比有著巨大的差距。

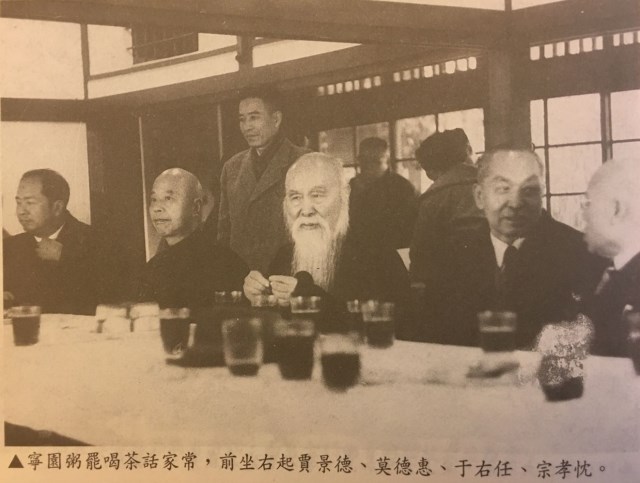

典型意義的碑學遺跡均為正書,如何在行草中得以運用,一直是碑學運動崛起以來,碑派書家們努力探索而又很難協調的重大課題。自鄧石如、吳昌碩之後,清代鮮有獨當一面的碑學大師,近現代扛起碑學書法大旗的當屬于右任。髯翁于右任先生,是一位飽讀詩書的文人才子,又具有磅礴豪氣,從其“朝臨石門銘,暮寫十二品。辛苦為集聯,夜夜淚濕枕。”的詩句中,又可見其用功尤勤,用心良苦,這都為日後取得豐碩的書法成就奠定了堅實的基礎。

碑學書法尤重金石氣,但碑學書法精品離不開書卷氣的內在支撐,需要學書者不僅僅具有高超的筆墨技巧功夫,還需要具有較高的文化修養和美學素養。碑學書法遺存中,書刻俱佳的精品所占比重並不大,對碑學書法的學習其實是一種“二度創作”。一味還原書丹原貌,或是企圖簡單復原原碑的刻寫痕跡的工作無異於刻舟求劍。于右任先生顯然深諳其中道理。他秉持“一切順乎自然”的觀點,認為“學書法不可不取法古人,亦不可拘泥于古人”。

無論其楷書、行書還是最為人稱道的草書,都不刻意求工,無意於佳乃佳,靈活變通,大膽革新,勇於創造。其魏碑楷書入筆簡拙,行筆率意,結體磊落,率真而從容。最重要的是,于右任中年以來,以其深厚的功力致力於“碑楷行書化”和“行草書北碑化”的探求,這一點正是清代碑學書法尚未解決的關鍵一環。其大字行書從魏碑楷書轉化而來,筆劃沉著厚重,結構寬博,氣勢磅礴,具有正大氣象。其草書呈現出最迥異于常人的碑體風格,但尋其源,又能從中體察到其對歷代經典帖學草書的浸淫之深。其雖致力於推廣標準草書,但並未被標準所牢籠。

以其對篆、隸、真、行、草各體的、嫻熟駕馭與融匯貫通的能力,找尋帖與碑的契合點,用筆威而不猛,體現筆勢的豐富變化,承上啟下,穿插有致;結構時有大開大合,十分誇張而又十分合理。總體來說就是無定形、無死筆,變化如鬼神,不可端倪。晚年草書更是脫盡鉛華,朴厚溫醇,不激不厲而風規自遠,已臻化境。于右任先生及其作品人書合一,人格高、氣魄大,字勢雄,韻致雅。

他將歷代帖學以及清代以來碑學理論與實踐的優秀成果,融化演進為一種寓壯美與秀美為一體的“碑體行草書”,獨闢蹊徑,達到了前人之所未及的高度,解決了碑不入行草的書法難題,在中國書法史上樹起了一座劃時代意義的歷史豐碑,堪為碑學書法的一代宗師。(己亥冬至後一日 建利客台中續完)[作者欒建利,臺灣明道書法博士生,廣東韓山師範學院美術與設計學院書法教師]